Entwicklung der Altmühlseeregion

Am 18.07.2025 fand die zweite Fachtagung zur „Entwicklung der Altmühlseeregion“ statt. Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach hatte Vertreter der Politik, der Fachverwaltungen, Universitäten und Betroffene nach Gunzenhausen in die Stadthalle eingeladen, um konkrete Abhilfemaßnahmen aufzuzeigen und zu diskutieren.

Maßnahmen Wasserqualität Altmühlsee

Um die Wasserqualität im Altmühlsee zu verbessern, werden aktuell vier Arbeitspakete umgesetzt:

1) Abtrennung eines Badebereichs im Seezentrum Schlungenhof

Vor der Badesaison 2026 wird am Seezentrum Schlungenhof eine Badebucht mithilfe einer Folientauchwand im Altmühlsee abgetrennt (siehe Abbildungen).

Abbildung: Einbau einer Folientauchwand am Kinzigsee/Hessen (Foto: Franz Kühn, Technoplan Zelte und Planen GmbH)

Abbildung: Beispiel einer eingebauten Folientauchwand

Innerhalb des abgegrenzten Bereichs soll eine gute Badewasserqualität gewährleistet werden. Durch die Abtrennung werden im Sediment wühlende Fische aus dem Badebereich ausgeschlossen und das Wasser aus der Badebucht wird mithilfe einer Anlage zur Phosphatfällung aufbereitet.

Durch die Entnahme des Phosphors stehen den Blaualgen/Cyanobakterien weniger Nährstoffe zur Verfügung, da ein Überschuss an Phosphor im Wasser eine übermäßige Produktion von Algenbiomasse bewirken kann.

Die zweigeteilte Folientauchwand (rund 120 m und 265 m) grenzt den Bereich zwischen Badestrand und der vorgelagerten Insel ab (siehe Abbildung). Die Tauchwand wird an drei Fundamenten abgespannt. Die Ausprägung dieser Fundamente wurde von einem Statiker berechnet.

Abbildung: Lage und Ausdehnung der geplanten Folientauchwand am Seezentrum Schlungenhof.

2) Pilotversuch zur Sedimententnahme mit anschließender Entwässerung

Im Oktober 2025 startete ein Pilotversuch zur Sedimententnahme mit anschließender Entwässerung. Im Rahmen des Pilotversuchs sollen 1.500 m³ Sediment aus dem Zulaufbereich des Altmühlsees nach dem Wehr Streudorf entnommen und anschließend über eine Entwässerungseinheit getrocknet werden.

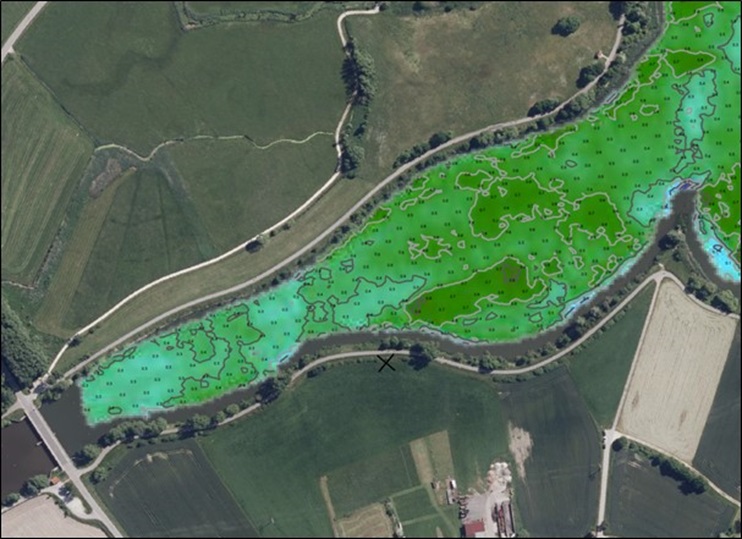

Im Zulaufbereich nach dem Wehr Streudorf befinden sich rund 168.500 m³ Sediment. Die Sedimentstärken wurden über Echolotmessungen ermittelt (siehe Abbildung).

Abbildung: Sedimentstärken im Bereich des Wehr Streudorf (gemäß Echolotmessung 2023).

Die Entwässerungseinheit wurde auf der befestigten Fläche am Wehr Streudorf positioniert (siehe Abbildung). Dort wird das mit einem Saugbagger entnommene Sediment-Wasser-Gemisch über eine Zentrifuge und der Zugabe eines Koagulants und Flokulants entwässert.

Abbildung: Saugbagger im Einsatz am Altmühlsee.

Abbildung: Lageplan des Wehrhauses Streudorf mit angrenzender befestigter Fläche und Wirkungsbereich des Saugbaggers.

Das im Entwässerungsprozess anfallende Wasser wird über Taschenfilter gefiltert und anschließend in den Altmühlsee zurückgeleitet. Die Qualität des Filtratwassers wird über ein externes Labor überwacht. Das getrocknete Sediment wird abtransportiert und auf Verwertungsmöglichkeiten untersucht.

Abbildung: Entwässertes Material.

Das Ziel des Pilotversuchs ist, Erfahrungen für eine eventuelle Komplettentnahme von 800.000 m³ Sediment aus dem Altmühlsee zu sammeln. Die Entfernung der phosphorhaltigen Sedimente könnte langfristig die Wasserqualität im Altmühlsee verbessern.

3) Bau eines Wasserpflanzenschutznetzes und

Am Ostufer des Altmühlsees auf der Höhe von Laubenzedel wurde mithilfe von Vertikal- und Horizontalnetzen eine Wasserfläche von rund 2.700m² zum Schutz vor Fischen und Wasservögeln eingehaust. Das Wasserpflanzenschutznetz ist ein Pilotprojekt, bei dem getestet wird, ob sich die Wasserpflanzen innerhalb des Netzes besser entwickeln als im restlichen See.

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Wasserpflanzen im See sehr stark von Gänsen und Fischen verbissen werden. Auch gezielten Pflanzungen zeigten keinen Erfolg. Ein guter Bestand an Wasserpflanzen würde sich jedoch positiv auf die Wasserqualität auswirken, da sie Nährstoffe aus dem Wasser aufnehmen und somit mit den Cyanobakterien/Blaualgen konkurrieren.

Das Wasserpflanzenschutznetz wird von Stahlstangen getragen, die in den Seegrund eingerammt wurden. Zwischen den Stangen sind Stahlseile angebracht, an denen die Netze befestigt sind. Zur Stabilisierung des Wasserpflanzenschutznetzes bei Wind, Wellen und Eis ist die Konstruktion mit Ballastgewichten abgespannt.

Abbildung: Luftbild vom Wasserpflanzenschutznetz im Dezember 2025

Innerhalb des Wasserpflanzenschutznetzes wurden Pflanzungen durchgeführt. Je nach Makrophytenart wurden unterschiedliche Methoden angewandt, um die Pflanzen bis zum Verwurzeln am Seegrund zu fixieren. Die Rhizome der Teichrosen wurden beispielsweise auf Sand gefüllte Jutesäcke gebunden und an ausgewählten Stellen im Wasser versenkt (siehe Abbildungen).

Abbildung: Rhizom einer Teichrose

Abbildung: Binden der Teichrosen auf mit Sand befüllte Jutesäcke.

Manche Bereiche im Wasserpflanzenschutznetz bleiben unbepflanzt, um zu dokumentieren, ob sich auch von selbst Pflanzen ansiedeln, wenn kein Fraßdruck durch Vögel und Fische besteht.

Die Entwicklung der Wasserpflanzen und damit der Erfolg der Maßnahme wird durch regelmäßige Kartierungen des Tauchtrupps der Technischen Universität München dokumentiert und mit Referenzflächen außerhalb des Netzes verglichen.

4) wissenschaftliche Begleitung der genannten Maßnahmen

Die Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität im Altmühlsee werden wissenschaftlich begleitet. Dafür finden regelmäßige Absprachen mit der TU München, der BOKU Wien, der TH Nürnberg und der Uni Bayreuth statt, deren Aufgaben klar definiert sind.

Technische Universität München

Die Technische Universität München untersucht die Effektivität der durchgeführten Maßnahmen im See, wie die Einbringung der Tauchwand im Seezentrum Schlungenhof sowie der Einnetzung der Makrophytenbestände.

Abbildung: Tauchgang der TU München vor Bau des Wasserpflanzenschutznetzes (Foto: Dr. Sebastian Beggel, TUM)

Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)

Die Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) befasst sich mit unterschiedlichen Fragestellungen rund um das Thema Sediment, wie die Auswirkungen einer möglichen kompletten Entnahme des Sediments auf die Entwicklung von Blaualgen, sowie einer Umlagerung des Sediments. Des Weiteren wird untersucht, ob es Möglichkeiten der Vorsedimentierung des Sediments im Zulaufbereich gibt. Die stofflichen Auswirkungen durch Saugbaggerung, Wind und Schifffahrt werden modelliert. Grundlage hierfür sind Temperaturen im See in unterschiedlichen Tiefen im Zusammenhang mit Phosporrücklösungen, Schwebstoffmessungen bei Hochwasser, Sedimentkernuntersuchungen, die Sedimentdynamik im Zulauf und Modellierungen von Hochwasserszenarien.

Technische Universität München und Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)

Die TU München und die BOKU Wien teilen sich vier Bojenstandorte im Altmühlsee, die mit verschiedenen Messsonden ausgestattet sind (siehe Abbildung). Zu den erfassten Messwerten zählen die Temperatur, der pH-Wert, der Sauerstoff- und der Chlorophyllgehalt. Temperatur, Sauerstoff und pH-Wert werden in unterschiedlichen Wassertiefen gemessen.

Abbildung: Aufbau der Bojen mit Sonden, die im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung im Altmühlsee installiert wurden.

Technische Hochschule NÜRNBERG

Aufgabe der Technischen Hochschule Nürnberg ist die Schwebstoffmodellierung im Zulaufbereich des Altmühlsees und das Beurteilen der Wirksamkeit von Baumaßnahmen im Zulaufbereich, um die Vorsedimentierung zu fördern und den Schwebstoffeintrag in den Altmühlsee zu reduzieren. Das abschließende Ziel der Technischen Hochschule Nürnberg ist es, Empfehlungen für Baumaßnahmen zum Sedimentrückhalt im Zulaufbereich des Altmühlsees auszusprechen.

Universität Bayreuth

Die Universität Bayreuth befasst sich mit den Fragestellungen der Herkunftsgebiete des Phosphors im Einzugsgebiet der Altmühl, der Mechanismen der Phosphormobilisierung aus den Sedimenten des Altmühlsees, der Rolle des Nesselbachs für den sommerlichen Phosphoreintrags in den Altmühlsee und der Entwicklung der Wasserqualität in den Brombachseen in den vergangenen Jahren.

Vorträge zur ersten Fachtagung

"Entwicklung der Altmühlseeregion" am 17.01.2025

-

Der Altmühlsee - Wasserqualität eines Speichersees - Umsetzung der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen entsprechend Maßnahmenplan Seenlandkonferenz 2009/2010

- Wildgänse und Gänsemanagement am Altmühlsee

- Was ist bislang geschehen? Rückblick auf Seenlandkonferenzen 2009 / 2010 - Welchen Beitrag können wir leisten?

- Auswirkungen der Wasserqualität und Gänseproblematik am Altmühlsee auf Tourismus und Naherholung

- Nährstofftrends und -bilanzen für den Altmühlsee und die Brombachseen - 20 Jahre Beobachtung

- Auswirkungen des Klimawandels auf Gewässer in Bayern

- Vorschlag wasserwirtschaftliche Maßnahmen

- Zusammenfassung und Aufgabensammlung

Vorträge zur zweiten Fachtagung "Entwicklung der Altmühlseeregion" am 18.07.2025

-

Kooperativer Gewässerschutz: Lösungen gemeinsam erarbeiten und umsetzen!

„Bäuerinnen und Bauern übernehmen Verantwortung für Wasser und Bodenschutz“ - Gewässerschutz am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach

- Lösungsansätze des Amtes für Ländliche Entwicklung Mittelfranken

- Fischerei - Ansätze am / im See

- Gänsemanagement und Jagd

- Wasserwirtschaftliche Maßnahmen

Ansätze im See / entlang der Altmühl - Tourismus und Naherholung:

Alternative Angebote / Neue Wege - Algenproblematik & Tourismus

- Zusammenfassung und Aufgabensammlung

- BR24 vor Ort: "Blaualgen-Plage im Altmühlsee:

Ursachenforschung im Urlaubsidyll"

auf YouTube ansehen

Pressemitteilung vom 18.07.2025

Ist ein Kraut gegen die Blaualgen in den Speicherseen gewachsen?

Gunzenhausen – Fortsetzung folgt! Stand in der ersten Fachtagung zur Entwicklung der Altmühlseeregion am 17. Januar dieses Jahres die Frage im Vordergrund: „Wie entwickelt sich die Wasserqualität der Speicherseen im Fränkischen Seenland in Zeiten des Klimawandels?“, ging es nun in die zweite Runde. Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach hatte zur zweiten Fachtagung Vertreter der Politik, der Fachverwaltungen, Universitäten und Betroffene nach Gunzenhausen in die Stadthalle eingeladen, um konkrete Abhilfemaßnahmen aufzuzeigen und zu diskutieren.

Auswirkungen des Klimawandels, wie längere und wärmere Trockenphasen, bringen spürbare Veränderungen für unseren Wasserhaushalt. Fließgewässer, Grundwasser, aber auch unsere Seen sind betroffen. Höhere Jahresdurchschnittstemperaturen und mildere Frühjahre machen sich vor allem bei Seen bemerkbar. Blaualgen (Cyanobakterien) bekommen so durch den Klimawandel immer bessere Wachstumsbedingungen und setzen sich gegenüber „normalen“ Algen durch. Dies belegen weltweit verstärkt aufkommende Blaualgenvorkommen. Diese langsam fortschreitende Entwicklung konterkariert die erzielten Verbesserungen auch am Altmühlsee. Die neue Situation erfordert neue Lösungsansätze.

Nun war es unter dem Eindruck des Klimawandels erforderlich, die bisherigen Anstrengungen zu reflektieren und neue, interdisziplinäre Ansätze zu entwickeln, die die Region -neben seiner wasserwirtschaftlichen Funktion- weiter zukunftsfähig machen. Während auch andere Regionen weltweit unter den Blaualgenblüten leiden, besticht die Altmühlseeregion durch ein aktives und gemeinschaftliches Handeln aller Beteiligten. „Wir werden die Blaualgen nie gänzlich wegbekommen, aber wir wollen gemeinsam die Situation verbessern, eine Ausbreitung verhindern und Alternativen für Nutzung und Tourismus suchen“ so der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach, Thomas Keller.

Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei, Kommunen und Tourismus haben sich im Januar über Ursachen, die komplexen seeinternen biologischen und chemischen Zusammenhänge und mögliche Abhilfemaßnahmen ausgetauscht. Alle sind sich einig, dass es nur gemeinsam gelingen kann, die Situation im Altmühlseegebiet zu verbessern. Dabei ist nicht nur die Wasserqualität im Fokus. Alternative touristische Angebote, Aspekte der Jagd, Ideen der Landwirtschaft und Fischerei können einen wertvollen Beitrag liefern.

Das letzte halbe Jahr wurde intensiv genutzt, um die aufgezeigten Ideen weiterzuentwickeln. In der zweiten Fachtagung am 18. Juli 2025 zeigten die vier Themenschwerpunkte ihre ausgearbeiteten Ansätze auf:

- Landwirtschaft und Agrarökologie haben die Optionen im Einzugsgebiet des Altmühlsees betrachtet,

- Gänsemanagement, Jagd und Fischerei lieferten Ansätze im und am See,

- Wasserwirtschaft hat den Altmühlsee, die Brombachseen und die Altmühl im Blick,

- Tourismus und Naherholung begaben sich auf die Suche nach Alternativen zum reinen Badebetrieb.

Nach einem intensiven Fachaustausch wurde für jede Gruppe das weitere Vorgehen fixiert. Dies dient als Grundlage für die nun anstehende politische Diskussion bzw. Priorisierung möglicher Abhilfemaßnahmen. Die Veranstaltung war sehr hochkarätig besucht. Die zahlreich erschienenen Vertreter des Bayerischen Landtags belegen das Interesse der Politik an der Situation vor Ort.

„Im Januar habe ich dargelegt, welche drei Aspekte mir wichtig waren“, so Thomas Keller: „Erstens, dass wir uns gemeinsam die Zeit nehmen, um zweitens die komplexen Zusammenhänge fachlich fundiert zu diskutieren und dann drittens – jeder für seinen Bereich - die Dinge anpackt!“ „Nach der heutigen Tagung und den vorgetragenen Ergebnissen, gilt mein Dank allen Akteuren. Es ist ein „Wir-Gefühl“ entstanden. Jetzt gilt es, das zarte Pflänzchen zu pflegen, damit am Ende wirklich ein Kraut gegen das Algenwachstum gewachsen ist“, so sein Fazit heute!

Pressemitteilung vom 17.01.2025

Ist ein Kraut gegen die Blaualgen in den Speicherseen gewachsen?

Muhr am See – Wie entwickelt sich die Wasserqualität der Speicherseen im Fränkischen Seenland in Zeiten des Klimawandels? Dies war die Grundfrage, die in der Fachtagung zur Entwicklung der Altmühlseeregion im Mittelpunkt stand. Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach hatte hierzu Vertreter der Politik, der Fachverwaltungen, Universitäten und Betroffene zu einer Fachtagung am 17. Januar 2025 nach Muhr am See in das Altmühlsee-Informationszentrum (AIZ) eingeladen.

Auslöser für Algenwachstum ist ein Zuviel an Nährstoffen, die in den See gelangen. Überlagert wird dies seit einigen Jahren durch die Auswirkungen des Klimawandels, wie längere und wärmere Trockenphasen. Diese verschärfen die Problematik v. a. bei Seen, einschließlich des Altmühlsees, bei dem im vergangenen Jahr ein massives Aufkommen von Blaualgen zu verzeichnen war. Bereits in den Jahren 2009 und 2010 wurden vom damaligen Umweltminister Dr. Markus Söder Seenlandkonferenzen einberufen und intensiv an einer Verbesserung der Situation am und um den Altmühlsee gearbeitet. Nun war es unter dem Eindruck des Klimawandels erforderlich, die bisherigen Anstrengungen zu reflektieren und neue, interdisziplinäre Ansätze zu entwickeln, die die Region -neben seiner wasserwirtschaftlichen Funktion- weiter zukunftsfähig machen.

Wasserwirtschaft, Jagd, Fischerei, Kommunen und Tourismus haben sich vor 15 Jahren auf einen Maßnahmenplan zur Bekämpfung der Blaualgenproblematik verständigt. Vieles wurde seitdem realisiert. Seitens der Wasserwirtschaft wurden die damals beschlossenen Maßnahmen umgesetzt. Sowohl im Oberlauf des Sees um die zufließende Nährstofffracht zu reduzieren aber auch im See, um die Wasserqualität zu verbessern:

- So haben die betroffenen Kommunen im Oberlauf des Atmühlsees mit Unterstützung des Freistaats Bayern Kläranlagen nachgerüstet, umgebaut oder an leistungsfähigere Kläranlagen angeschlossen. Durch diesen Kraftakt gelangen nun rund 4 Tonnen Phosphor pro Jahr weniger in die Altmühl.

- Die ökologische Umgestaltung der Altmühl oberhalb des Sees schreitet voran. Naturnahe Ufer mit ausreichend Beschattung verbessern den Lebensraum, kühlen das Gewässer ab und reduzieren den Eintrag von Nährstoffen aus den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen.

- Durch die jährliche Entnahme von Sedimenten aus dem See wird der interne Nährstoffpool reduziert. Bislang wurden dem See rund 90 Tausend Kubikmeter Schlamm entnommen.

- Über 440 Tonnen Friedfische wurden seit 2002 durch Sanierungsbefischungen entnommen. Ein ausgewogener Fischbestand ermöglicht das Aufkommen von Zooplankton. Dieses wiederum dezimiert die Algen.

- Wasserpflanzen wurden durch das Wasserwirtschaftsamt eingebracht und haben sich zwischenzeitlich auch natürlich im Altmühlsee etabliert. Diese entnehmen Nährstoffe aus dem Wasser und entziehen den Algen so die Nahrungsgrundlage. Klares Wasser gibt es nur mit einer hohen Wasserpflanzendichte. Somit wäre ein Kraut gegen die Algenplage gewachsen, allerdings wäre ein deutlich größerer Bedeckungsgrad im See erforderlich.

All dies führte zu einer Verbesserung der Situation. Die Sichttiefe nahm stetig zu, die Algendichte nahm ab und Wasserpflanzen kamen auf. Aber: Höhere Jahresdurchschnittstemperaturen und mildere Frühjahre machen sich vor allem bei Seen bemerkbar. Blaualgen bekommen so durch den Klimawandel immer bessere Wachstumsbedingungen und setzen sich gegenüber „normalen“ Algen durch. Dies belegen weltweit verstärkt aufkommende Blaualgenvorkommen. Diese langsam fortschreitende Entwicklung konterkariert die erzielten Verbesserungen auch am Altmühlsee. Die neue Situation erfordert neue Lösungsansätze. Aber auch bereits bekannte Aspekte, wie ein Übermaß an Wasservögeln oder Fischen stellen nach wie vor ein Problem dar. Die zur Verbesserung der Sichttiefe dringend nötigen Wasserpflanzen werden durch Wasservögel und Fische dezimiert.

Prof. Dr. Peiffer der Universität Bayreuth und Prof. Dr. Geist von der TU München haben sich intensiv mit der Situation am Altmühlsee beschäftigt und dem Gremium die Grundlage für mögliche Abhilfemaßnahmen dargelegt. Unabdingbar ist die weitere Reduktion der Nährstoffe aus dem Einzugsgebiet des Altmühlsees. Neu und prekär ist die Tatsache, dass die rund 800 Tausend Kubikmeter Sedimente im See mehr Probleme bereiten, als bislang angenommen. Einerseits wandern diese langsam in Richtung Großer Brombachsee und andererseits führt die höhere Wassertemperatur zu einer erhöhten Rücklösung der Nährstoffe in den See. Blaualgen sind ein Gewinner des Klimawandels.

Neben eher mittel- und langfristigen Lösungsansätzen zur Reduktion der Nährstoffe wurden auch kurzfristige Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation besprochen. Ebenso wurden Optionen aus den Bereichen der Jagd, Fischerei und Tourismus diskutiert. Bis zu einer Folgetagung im Sommer ist jeder gehalten, die Vorschläge intern bezüglich deren Realisierbarkeit zu prüfen. „Wichtig waren mir heute drei Aspekte“ so Thomas Keller, Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach: „erstens, dass wir uns heute gemeinsam die Zeit nehmen, um zweitens die komplexen Zusammenhänge fachlich fundiert zu diskutieren und dann drittens – jeder für seinen Bereich - die Dinge anpackt!“