Geothermie

Geothermische Energie - auch als Erdwärme bezeichnet - ist die in Form von Wärme gespeicherte Energie unterhalb der Oberfläche der festen Erde. Unter Geothermie versteht man landläufig die technische Ausnutzung dieser natürlichen Erdwärme zur Energiegewinnung.

Hilfreiche Informationen für eine erste Einschätzung zur oberflächennahen Geothermie für Ihr Bauvorhaben sowie Hinweise zu den verwaltungstechnischen Abläufen finden Sie im Internetangebot des Bayerischen Landesamtes für Umwelt

Nutzung der Erdwärme

Erdwärmesonde

Erklärung der Funktion

Bei Erdwärmesonden handelt es sich um ein Rohrleitungssystem als Wärmeüberträger, das vertikal oder schräg in den Untergrund eingebracht wird.

In Deutschland sind Doppel-U-Sonden aus einem speziellem Kunststoff üblich, welche in ein Bohrloch eingebracht werden. Zur thermischen Anbindung der Rohre an den Untergrund und zur Abdichtung des Bohrlochs wird der Raum zwischen Sonde und Bohrlochwand mit einem geeignetem Material verfüllt. Dadurch hat die Sonde Kontakt mit dem Boden und kann dem Untergrund Wärme entziehen.

Die Wärme wird über ein Wärmeträgermedium, welches in einem Kreislauf durch die Rohre fließt, durch eine Umwälzpumpe zur Wärmepumpe transportiert. Über einen Wärmetauscher wird die Wärme dann an das Kältemittel der Wärmepumpe abgegeben, so dass sich das Wärmeträgermedium wieder abkühlt. Danach strömt es in der Sonde vertikal nach unten und kann erneut Wärme aus dem Untergrund aufnehmen.

Die durchschnittliche Sondenlänge liegt derzeit zwischen 50 und 100 m. In der Tiefe arbeiten die Sonden bei nahezu konstanten Temperaturbedingungen, wobei sich die Umgebung der Sonden durch den Wärmeentzug abkühlt.

Die Bohrtiefe und die Anzahl der notwendigen Sonden sind vor allem abhängig von den geologischen und hydrogeologischen Standortverhältnissen und vom Wärmebedarf des Gebäudes.

Durch die Errichtung einer Sondenanlage wird in den Untergrund eingegriffen. Dadurch sind Gefährdungen für das Grundwasser möglich, weshalb bei diesen Anlagen eine wasserwirtschaftliche Beurteilung notwendig ist. Der Schutz des Grundwassers ist gesetzlicher Auftrag und dabei soll der gute mengenmäßige und chemische Zustand des Grundwassers erhalten werden. Schließlich ist Grundwasser der Schatz, aus dem unser Trinkwasser gewonnen wird.

Um den Untergrund als Wärmespeicher ökonomisch und umweltfreundlich mit Erdwärme-sonden bewirtschaften zu können ist eine standortbezogene Planung, eine fachgerechte und qualitativ hochwertige Errichtung und ein korrekter Betrieb der Anlage unerlässlich.

Im Leitfaden "Erdwärmesonden in Bayern" werden die wesentlichen Punkte beschrieben, die zu beachten sind, um eine Gefährdung für das Grund- und Trinkwasser zu minimieren und einen langjährigen effizienten Betrieb einer Erdwärmesondenanlage zu gewährleisten. Außerdem finden Sie auf der Unterseite "Hinweise für Planung und Bau" weitere Informationen.

Erdwärmesondenanlagen sind anzeige- bzw. erlaubnispflichtig.

Hinweise zu Planung und Bau

Die wasserwirtschaftlichen Anforderungen an Erdwärmesonden sind im Leitfaden "Erdwärmesonden in Bayern" sowie dem zugehörigen Merkblatt 37 / 2 dargestellt. Weitere wichtige technische Vorschriften und Regeln sind unter anderem die VDI-Richtlinie 4640 (Blatt 1 und 2) und die DIN 8901.

- Leitfaden "Erdwärmesonden in Bayern

- LfU-Merkblatt Nr. 37 / 2 "Planung und Erstellung von Erdwärmesonden" (Januar 2012)

Die Grundlage einer erfolgreichen Anlage ist eine kompetente Planung, Ausführung und Betriebsweise unter Berücksichtigung der wasserwirtschaftlichen Anforderungen. Dadurch können Fehler vermieden werden, die eventuell zu Mängeln oder gar zu Schäden führen.

Standortabhängige Anforderungen

Die Nutzung von Erdwärme mit Hilfe von Erdwärmesonden erfordert Bohrungen, die aus wasserwirtschaftlichen Gründen nicht überall bzw. nur mit Einschränkungen (z.B. Beschränkung der Bohrtiefe) zulässig sind. Die Beurteilungskriterien sind im Leitfaden "Erdwärmesonden in Bayern" festgelegt. Bei der wasserwirtschaftlichen Standort-beurteilung müssen besonders folgende Punkte beachtet werden:

- In einem Wasserschutzgebiet oder Heilquellenschutzgebiet ist eine Erdwärme-sondenbohrung grundsätzlich nicht zulässig. Im Einzelfall kann in Zone III B (Bereich der weiteren Schutzzone) eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden.

- In Gebieten, die für den Schutz von Wassergewinnungen der öffentlichen Wasser-versorgung oder privater Betreiber (z.B. Hausbrunnen oder Mineralwasserbrunnen) von Bedeutung sind, ist die Errichtung von Erdwärmesonden im Einzelfall zu prüfen.

- Eingriffe in artesisch gespanntes Grundwasser sind nicht zulässig.

- Das Durchbohren von stockwerkstrennenden Schichten ist grundsätzlich nicht zulässig. Zum Schutz der Grundwasserreservoire darf durch Erdwärmesonden nicht in tiefere Grundwasserstockwerke eingegriffen werden.

- Bohrungen in gespanntes oberflächennahes Grundwasser sind nur im Ausnahmefall zulässig.

Durch eine standortgerechte Planung wird das Risiko einer negativen Beeinträchtigung des Grundwassers minimiert. Außerdem kann die Anlage durch eine standortbezogene Planung korrekt dimensioniert und Fehlinvestitionen können verhindert werden.

Um in Vorfeld ihrer konkreten Planungen abzuklären, ob aus wasserwirtschaftlicher Sicht und bis zu welcher Tiefe Sondenbohrungen auf ihrem Grundstück möglich und genehmigungsfähig sind und welches Genehmigungsverfahren dafür notwendig wird, können sie eine kostenlose Voranfrage an das Wasserwirtschaftsamt Ansbach richten (per Post: Wasserwirtschaftsamt Ansbach, Dürrnerstraße 2, 91522 Ansbach oder per Mail: poststelle@wwa-an.bayern.de). Hierfür sind folgende Angaben erforderlich:

Amtlicher Lageplan (M = 1 : 1.000) mit Angabe der Flurnummer, der Gemarkung und der Gemeinde

Standortunabhängige Anforderungen

Neben den Anforderungen an den Standort sind bei der Errichtung von Erdwärmesonden insbesondere folgende Punkte zu beachten:

1. Dimensionierung

Die Größe der Erdwärmesondenanlage muss auf den Wärmebedarf des Gebäudes und auf die Entzugsleistung des Untergrundes abgestimmt sein. Anlagen mit einer Heizleistung kleiner 30 kW können anhand der spezifischen Entzugsleistung gem. VDI-Richtlinie 4640 ausgelegt werden. Bei größeren Anlagen ist das Sondenfeld vom Planer über andere Verfahren auszulegen, um eine korrekte Dimensionierung zu erhalten.

2. Bohrunternehmen/Baustelle

Mit der Bauleitung ist grundsätzlich ein hydrogeologisch arbeitendes Fachbüro zu beauftragen. Wenn die Bohrfirma im Besitz der DVGW-Bescheinigung W 120 bzw. des "D-ACH-Gütesiegels für Erdwärmesonden Bohrfirmen" der Wärmepumpenverbände in Deutschland, Österreich und der Schweiz oder entsprechender Qualifikationen ist, kann auf die Bauleitung durch ein Fachbüro verzichtet werden.

3. Bohrdurchmesser

Der Bohrdurchmesser ist so zu wählen, dass zwischen Sondenbündel und Bohrlochwand mindestens ein Abstand von 30 mm verbleibt (Bohrdurchmesser >= Sondendurchmesser + 60 mm). Bei einer Standardsonde (32er Doppel-U-Rohr ohne Abstandshalter) muss der Bohrenddurchmesser somit mindestens 150 mm betragen. Ein ausreichend großer Bohrdurchmesser ist für eine ordnungsgemäße Verpressung (Ringraumverfüllung) notwendig.

4. Bohrlochabstand

Erdwärmesonden können sich bei zu geringem Abstand gegenseitig thermisch beeinflussen. Zur Vermeidung negativer Einflüsse muss zwischen den Sonden ein gewisser Abstand eingehalten werden. Die genauen Vorgaben für den Abstand zwischen den Sonden muss der Planer der Anlage treffen. Zur Grundstücksgrenze wird gemäß VDI 4640 ein Abstand von 3 m, nach den Empfehlungen der LAWA ein Abstand von 5 m empfohlen.

5. Sondenmaterial und Wärmeträgermittel

Die Dichtheit der Sondenrohre ist von großer Bedeutung, da durch Leckagen das zirku-lierende Wärmeträgermittel austreten kann. Dadurch wird die Sonde beschädigt und das Grundwasser gefährdet, da das Wärmeträgermittel in der Regel wassergefährdende Stoffe enthält. Zur Vermeidung dieser Gefahr muss das Sondenbündel aus einem geeigneten dichten und beständigen Material (PE-RC, PE-X) bestehen. Das Sondenbündel muss vorgefertigt und in einem Stück in das Bohrloch eingebaut werden. Um Schäden an der Sonde zu vermeiden, ist sie von einer Haspel zentrisch in das Bohrloch abzurollen. Für den Nachweis der Dichtheit müssen außerdem Dichtheits- und Durchflussprüfungen durchgeführt und dokumentiert werden. Bei laufendem Betrieb der Anlage ist die Dichtheit der Sonde über Druckwächter zu kontrollieren.

Als Wärmeträgermittel wird in der Regel ein wassergefährdendes Wasser - Frostschutz-mittel - Gemisch eingesetzt, um das Einfrieren des Wärmeträgermittels zu verhindern. Allerdings sollte das Wärmeträgermedium nicht über einen längeren Zeitraum zu stark heruntergekühlt werden, da es dadurch zu Frosterscheinungen mit negativen Folgen für das Material und den Untergrund kommen kann. Nach Merkblatt 37 / 2 sind derzeit alle Anlagen mit einem Temperaturwächter zu versehen, um ein Einfrieren und damit eventuelle Beschädigungen am Abdichtmaterial (Verpresskörper) zu verhindern.

Eine umweltfreundliche Alternative ist der Einsatz von reinem Wasser oder CO2 als Wärmeträgermittel. Neben der wasserwirtschaftlichen Unbedenklichkeit bietet reines Wasser als Wärmeträgermittel den Vorteil, dass es die höchste Wärmekapazität aller Flüssigkeiten besitzt und dadurch die Effizienz der Anlage erhöht.

6. Verpressung (Ringraumverfüllung)

Von entscheidender Bedeutung für eine umweltfreundliche und wirtschaftliche Erdwärme-sondenanlage ist eine hochwertige Verpressung. Die Verpressung ist zum einen wichtig für einen guten Wärmeübergang vom Erdreich an die Sonde. Zum anderen dient sie der Abdichtung des Bohrloches. Hierdurch wird das Eindringen von Schadstoffen in den Untergrund oder in das Grundwasser verhindert. Als Verpressmaterial sind geeignete Fertigmischungen zu verwenden. Für eine gute Verpresssuspension ist unbedingt auf die richtige Zubereitung, die passende Misch-technik und auf geeignete Verpresspumpen zu achten. Zur Kontrolle und Dokumentation ist die Dichte und Menge der Suspension zu prüfen. Es gibt auch speziell für Erdwärmesonden entwickelte, thermisch verbesserte Fertig-mischungen, die eine bessere Wärmeleitfähigkeit als übliche Verpressmaterialien bieten.

7. Bauabnahme

Zur Bestätigung der bescheidsgemäßen Ausführung der Arbeiten oder ggf. Abweichungen vom Wasserrechtsbescheid ist eine Bescheinigung eines Privaten Sachverständigen der Wasserwirtschaft beim Landratsamt vorzulegen. Die Bauabnahme hat baubegleitend von einem PSW zu erfolgen, da einige Anlagenteile später nicht mehr einsehbar sind.

8. Betrieb der Anlage

Mit Erdwärmesonden bewirtschaftet man den Untergrund als Wärmespeicher: Man entzieht ihm in den Wintermonaten beim Heizen Wärme. Um eine zu starke Abkühlung in den Wintermonaten zu verhindern muss der Energie-bedarf des Gebäudes auf die Länge bzw. Anzahl der Sonden abgestimmt sein. Wird dem Untergrund zuviel Wärme entzogen, führen die sinkenden Temperaturen im Untergrund zu einem steigenden Stromverbrauch und möglicherweise zu Schäden an den Sonden, der Abdichtung und gegebenenfalls dem Grundwasser.

Hinweise zum Genehmigungsverfahren

Die Errichtung und der Betrieb von Erdwärmesondenanlagen stellen Benutzungs-tatbestände im Sinne der § 9 Abs. 1 Nr. 4 sowie § 9 Abs. 2 Nr. 2 des Wasser-haushaltsgesetzes (WHG) dar. Diese Gewässerbenutzung ist gestattungspflichtig (§ 8 Abs. 1 WHG). Der Betreiber einer Erdwärmesondenanlage benötigt somit eine wasserrechtliche Erlaubnis, die bei der örtlichen Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt Ansbach, Stadt Ansbach, Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen, Landratsamt Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim) beantragt werden muss.

Bohrungen für Erdwärmesonden

Die Bohrungen für Erdwärmesonden sind grundsätzlich nach § 49 WHG, Art. 30 BayWG anzeigepflichtig. Die Anzeige muss mindestens 1 Monat vor Beginn der Bohrarbeiten bei der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde erfolgen. Dort wird u. A. abgeprüft, ob die Unterlagen vollständig sind oder ob - über die Anzeige hinaus für die Bohrung eine beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist und somit entsprechende - weitere Antragsunterlagen notwendig sind.

Bitte beachten Sie, dass es in unserem Amtsgebiet Bereiche gibt, in denen Bohrungen für Erdwärmesonden nicht oder nur eingeschränkt zulässig sind. Näheres dazu finden Sie unter Hinweise für die Planung, Errichtung und Betrieb oder im Leitfaden Erdwärmesonden in Bayern.

Bohrungen über 100 m Tiefe müssen zusätzlich bergrechtlich behandelt werden. Hier sind weitere Angaben in den Antragsunterlagen erforderlich.

Abschluss der Arbeiten

Unterlagen für die Kreisverwaltungsbehörde/das Wasserwirtschaftsamt

Das Fertigstellen des Erdwärmesondenanlage ist der Kreisverwaltungsbehörde spätestens vier Wochen nach Abschluss der Arbeiten mit der Bestätigung der bescheidsgemäßen Errichtung (Bauabnahme gem. Art. 61 BayWG) durch einen Privaten Sachverständigen nach Art. 65 BayWG und folgenden Unterlagen (in zweifacher Ausfertigung) mitzuteilen:

- Lageplan mit Koordinatenbezugsystem ETRS89/UTM Zone 32 (EPSG 25832) und rechtwinklige Einmessung zu Festpunkten (z.B. Haus, Garage usw.)

- Darstellung der Leitungsführung (bemaßter Lageplan inklusive Leitungsverlauf)

- Geländehöhe des Bohransatzpunktes (Höhenmessungen [m ü. NHN] (DHN2016; 2 Nachkommastellen) mit Angabe der Messmethoden)

- Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO 22475-1, DIN EN ISO 14688-1, DIN EN ISO 14689-1

- Ausbauzeichnung mit erbohrtem Schichtenprofil nach DIN 4023 und angetroffenen Grundwasserverhältnissen (einschließlich Protokoll des Bohrmeisters)

- Protokoll der Druckprüfungen der Sondenrohre entsprechend VDI 4640, Blatt 2

- Dokumentation zu Verpressmaterial und -arbeiten, Verpressprotokoll, Dichtemessungen

- Untersuchungsergebnisse zur Hydrogeologie

- Angaben zur verwendeten Wärmeträgerflüssigkeit (Menge und Mischverhältnis)

- Gegebenenfalls Ergebnisse von geophysikalischen Untersuchungen (z.B. Thermal Response Test)

Mit der zweiten Fertigung werden die Anforderungen gemäß Lagerstättengesetz umgesetzt. Dieser Satz der Unterlagen soll über das Wasserwirtschaftsamt Ansbach an das Bayerische Landesamt für Umwelt - Geologischer Dienst - weitergeleitet werden.

Hinweis:

Laut Geologiedatengesetz ist jeder, der eine maschinelle Bohrung niederbringt, verpflichtet, diese Bohrung dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) anzuzeigen. Nach Abschluss der Bohrung sind dem LfU alle Bohrergebnisse bekannt zu geben. Die Übermittlung der Bohrdaten kann digital als pdf-Dokument unter Nennung des Bauvorhabens bzw. der mit der Bohranzeige übermittelten Bohrungs-Identifikationsnummer (BID) erfolgen:

poststelle@lfu.bayern.de

oder als Papierabdruck an folgende Adresse: Bayerisches Landesamt für Umwelt -Bohrergebnisse- Hans-Högn-Straße 12 95030 Hof/Saale

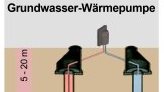

Grundwasserwärmepumpe

Erklärung der Funktion

Zur Gewinnung der Erdwärme kann auch oberflächennahes Grundwasser verwendet werden. Hierzu wird über einen Förderbrunnen Grundwasser direkt zur Grund-wasserwärmepumpe gefördert und über einen Schluckbrunnen zurückgeführt.

Grundwasserwärmepumpen nutzen in der Regel über das ganze Jahr hinweg konstante Grundwassertemperaturen und vermeiden Wärmetauscherverluste im Untergrund. Mit einer Grundwasserwärmepumpe besteht auch die Möglichkeit einer Gebäudekühlung im Sommer.

Der Einsatz einer Grundwasserwärmepumpe bietet sich vor allem bei günstigen hydro-geologischen Verhältnissen mit einem geeigneten Grundwasserflurabstand an. Der Flurabstand hat u.a. Einfluss auf die Grundwassertemperatur, die Brunnenerstellungs-kosten und den Stromverbrauch für die Förderpumpe.

Für einen einwandfreien Betrieb muss das Grundwasser dauerhaft und in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen. Zudem dürfen dem Einsatz einer Grundwasser-wärmepumpe keine konkurrierenden Nutzungen entgegenstehen (z.B. Trinkwasser-gewinnung).

Bitte beachten Sie, dass die geologischen Ablagerungsverhältnisse in unserer Region häufig durch einen kleinräumigen Wechsel von grundwasserführenden und grundwasser-stauenden Schichten geprägt sind. Eine solide Vorhersage der lokalen Grundwasser-verhältnisse ist daher für viele Bereiche nicht möglich. Bei unzureichender Kenntnis der Grundwasserverhältnisse sollte eine Probebohrung vorgenommen werden. Zur Ab-schätzung der Ergiebigkeit empfiehlt sich die Durchführung eines Pumpversuches; die chemische Eignung des Grundwassers für eine Wärmepumpenanlage kann durch eine Wasseranalyse festgestellt werden.

Weiteres finden Sie auf den Unterseiten "Planung und Bau" sowie "Genehmigungs-verfahren".

Das Fördern von Grundwasser sowie die Wiedereinleitung des thermisch veränderten Grundwassers bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis.

Hinweise zu Planung und Bau

Für den Betrieb von Grundwasserwärmepumpen dürfen nur oberflächennahe Grundwasser-vorkommen mit freiem Wasserspiegel genutzt werden. Das Abteufen von Bohrungen in tiefere Grundwasserstockwerke ist nicht zulässig. Grundsätzlich muss die Wieder-einleitung des thermisch veränderten Wassers in den genutzten Grundwasserleiter sichergestellt sein. Eine schädliche Verunreinigung oder nachteilige Veränderung des Grundwassers muss ausgeschlossen werden. Die thermische Grundwassernutzung darf nicht anderen Bewirtschaftungszielen entgegenstehen.

Für den Betrieb einer Grundwasserwärmepumpe ist nicht jeder Standort geeignet. So ist in Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebieten eine Nutzung grundsätzlich nicht zulässig.

Um in Vorfeld ihrer konkreten Planungen abzuklären, ob aus wasserwirtschaftlicher Sicht und bis zu welcher Tiefe Sondenbohrungen auf ihrem Grundstück möglich und genehmigungsfähig sind und welches Genehmigungsverfahren dafür notwendig wird, können sie eine kostenlose Voranfrage an das Wasserwirtschaftsamt Ansbach richten (per Post: Wasserwirtschaftsamt Ansbach, Dürrnerstraße 2, 91522 Ansbach oder per Mail: poststelle@wwa-an.bayern.de). Hierfür sind folgende Angaben erforderlich:

- Amtlicher Lageplan (M = 1 : 5.000) mit Angabe der Flurnummer, der Gemarkung und der Gemeinde

Hinweise für die Erstellung von Grundwasserwärmepumpenanlagen

Um Gefährdungen für das Grundwasser zu minimieren und einen effizienten Betrieb sowie eine lange Lebensdauer einer Grundwasserwärmepumpenanlage zu gewährleisten sind insbesondere folgende Hinweise zu beachten:

1. Planung und Errichtung

Die Brunnen sollten von einer Fachfirma geplant und errichtet werden, die ein Zertifikat nach DVGW W 120 oder eine vergleichbare Qualifikation besitzt. Die Brunnen und die Anlage sind nach dem Stand der Technik zu errichten. Besonders zu beachten sind dabei die VDI-Richtlinie 4640, die DIN 8901 sowie die Merkblätter des DVGW.

2. Prüfung der Brunnenergiebigkeit /Schluckversuch

Mit einem Pumpversuch sollte vorab geprüft werden, ob genügend und dauerhaft Grundwasser für den Betrieb einer Grundwasserwärmepumpe zur Verfügung steht. Mit einer Förderrate von 1,0 l/s und einer Abkühlung des Grundwassers um 3 Kelvin (K) kann eine Verdampferleistung von ca. 12,45 kW erreicht werden. Diese Leistung ist in der Regel für ein Einfamilienhaus ausreichend. Die Leistung des Förderbrunnens muss eine Dauerentnahme für den Nenndurchfluss der angeschlossenen Wärmepumpe gewährleisten. Neben der Ergiebigkeit ist auch zu untersuchen, ob der Schluckbrunnen die eingeleitete Wassermenge dauerhaft aufnehmen kann. Da Schluckbrunnen erfahrungsgemäß schneller altern, sollten diese großzügig dimensioniert werden.

3. Förderbrunnen und Schluckbrunnen

Die Vorgaben des DVGW-Regelwerks W122 "Abschlussbauwerke für Brunnen der Wassergewinnung" sind sinngemäß anzuwenden. Insbesondere ist der obere Abschluss der Brunnen so zu gestalten, dass das Eindringen von Oberflächenwasser wirksam verhindert wird und ein werksmäßig hergestellter Brunnenkopf verwendet wird. Das erwärmte oder gekühlte Grundwasser wird über einen Schluckbrunnen wieder dem Untergrund zugeführt. Dieser sollte in Grundwasserfließrichtung mit ausreichendem Abstand zum Förderbrunnen eingebracht werden um einen hydraulischen Kurzschluss zu vermeiden.

4. Temperaturveränderung des Grundwassers

Das Grundwasser wird bei Grundwasserwärmepumpen in der Regel um 3- 4 K verändert. Das zurückgeleitete Grundwasser soll eine Temperaturveränderung von +/- 6 K nicht überschreiten.

5. Grundwasserbeschaffenheit

Um eine Verockerung, Verschleimung oder Versinterung der Brunnen oder eine Korrosion im Wärmetauscher der Wärmepumpe zu vermeiden, sollte die physikalisch-chemische Eignung des Grundwassers analysiert werden. Die Einleitung des Grundwassers in den Schluckbrunnen sollte unter dem Ruhewasserspiegel erfolgen.

Hinweise zum Genehmigungsverfahren

Die Entnahme von Grundwasser zur thermischen Nutzung und die Wiedereinleitung des genutzten Grundwassers stellen einen erlaubnispflichtigen Benutzungstatbestand nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG dar. Der Betreiber einer Grundwasserwärmepumpe benötigt somit eine wasserrechtliche Erlaubnis, die bei der örtlichen Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt Ansbach, Stadt Ansbach, Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen, Landratsamt Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim) beantragt werden muss.

Bohrungen für den Förder- bzw. Schluckbrunnen

Die Bohrungen für eine Grundwasserwärmepumpenanlage sind grundsätzlich nach § 49 WHG, Art. 30 BayWG anzeigepflichtig. Die Anzeige muss mindestens 1 Monat vor Beginn der Bohrarbeiten bei der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde erfolgen. Dort wird u. A. abgeprüft, ob die Unterlagen vollständig sind oder ob - über die Anzeige hinaus für die Bohrung eine beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist und somit entsprechende - weitere Antragsunterlagen notwendig sind.

Abschluss der Arbeiten

Unterlagen für die Kreisverwaltungsbehörde/das Wasserwirtschaftsamt

Das Fertigstellen des Erdwärmesondenanlage ist der Kreisverwaltungsbehörde spätestens vier Wochen nach Abschluss der Arbeiten mit der Bestätigung der bescheidsgemäßen Errichtung (Bauabnahme gem. Art. 61 BayWG) durch einen Privaten Sachverständigen nach Art. 65 BayWG und folgenden Unterlagen (in zweifacher Ausfertigung) mitzuteilen:

- Lageplan mit Koordinatenbezugssystem ETRS89/UTM Zone 32 (EPSG 25832) und rechtwinklige Einmessung zu Festpunkten (z.B. Haus, Garage usw.)

- Darstellung der Leitungsführung (bemaßter Lageplan inklusive Leitungsverlauf)

- Geländehöhe des Bohransatzpunktes (Höhenmessungen [m ü. NHN] (DHN2016; 2 Nachkommastellen) mit Angabe der Messmethoden)

- Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO 22475-1, DIN EN ISO 14688-1, DIN EN ISO 14689-1

- Ausbauzeichnung mit erbohrtem Schichtenprofil nach DIN 4023 und angetroffenen Grundwasserverhältnissen (einschließlich Protokoll des Bohrmeisters)

- Protokoll der Druckprüfungen der Sondenrohre entsprechend VDI 4640, Blatt 2

- Dokumentation zu Verpressmaterial und -arbeiten, Verpressprotokoll, Dichtemessungen

- Untersuchungsergebnisse zur Hydrogeologie

- Angaben zur verwendeten Wärmeträgerflüssigkeit (Menge und Mischverhältnis)

- Gegebenenfalls Ergebnisse von geophysikalischen Untersuchungen (z.B. Thermal Response Test)

Mit der zweiten Fertigung werden die Anforderungen gemäß Lagerstättengesetz umgesetzt. Dieser Satz der Unterlagen soll über das Wasserwirtschaftsamt Ansbach an das Bayerische Landesamt für Umwelt - Geologischer Dienst - weitergeleitet werden.

Hinweis:

Laut Geologiedatengesetz ist jeder, der eine maschinelle Bohrung niederbringt, verpflichtet, diese Bohrung dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) anzuzeigen. Nach Abschluss der Bohrung sind dem LfU alle Bohrergebnisse bekannt zu geben. Die Übermittlung der Bohrdaten kann digital als pdf-Dokument unter Nennung des Bauvorhabens bzw. der mit der Bohranzeige übermittelten Bohrungs-Identifikationsnummer (BID) erfolgen:

poststelle@lfu.bayern.de oder als Papierabdruck an folgende Adresse: Bayerisches Landesamt für Umwelt -Bohrergebnisse- Hans-Högn-Straße 12 95030 Hof/Saale

Grundwasserwärmepumpen bzw. Kühlanlagen mit einer (Entzugs-) Leistung bis 50 kJ/s

Bei kleinen Anlagen, die bei Einfamilienhäusern in der Regel zum Einsatz kommen, ist im Allgemeinen ein Antrag gemäß Art.70 Abs. 1 Nr. 1 BayWG zu stellen. Hier ist die Vorlage eines Gutachtens eines privaten Sachverständigen in der Wasserwirtschaft (PSW) nach Art. 65 BayWG vorgeschrieben. Eine Liste der privaten Sachverständigen in der Wasserwirtschaft finden Sie weiter unten auf dieser Seite.

Grundwasserwärmepumpen bzw. Kühlanlagen mit einer (Entzugs-) Leistung über 50 kJ/s

Bei großen Anlagen ist stets eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 10 Abs. 1 WHG, Art.15 BayWG (Beschränkte Erlaubnis) erforderlich.

Liste der privaten Sachverständigen in der Wasserwirtschaft (PSW)

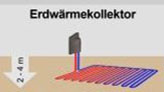

Erdwärmekollektor

Das Thema Erdwärmekollektoren wird in seinen Grundsätzen erklärt.

Grundsätze

Dieses System besteht aus horizontal verlegten Rohrleitungen, die unter der örtlichen Frostgrenze verlegt werden. Umwälzpumpen lassen in den Tauscher-rohren eine Sole als Wärmeträgermittel zirkulieren; es handelt sich dabei in der Regel um ein Wasser-Frostschutzmittel-Gemisch. Dieses nimmt Wärme aus dem Erdreich auf und leitet sie an eine Wärmepumpe weiter. Erdwärmekollektoren nutzen gespeicherte Sonnenenergie, die durch direkte Einstrahlung, Wärmeübertragung aus der Luft und durch Niederschlag in das Erdreich übergeht. Aufgrund der geringen Verlegungstiefe wird dieses System aber auch durch jahreszeitliche Temperaturgänge beeinflusst. Zudem wird eine 1,5 bis 2-fache, nicht bebaubare Freifläche von der zu beheizenden Fläche benötigt.

Folgenden Vorteil haben die Erdwärmekollektoren:

Aufgrund der geringen Verlegungstiefe wird durch Erdwärmekollektoren in der Regel nicht in das Grundwasser eingegriffen, womit meistens keine wasserwirtschaftlichen Belange betroffen sind.

Erdaufschlüsse für Erdwärmekollektoren sind anzeigepflichtig, da ein Mindestabstand zum Grundwasser eingehalten werden muss. Ein Verlegen der Kollektoren ist ggfs. auch im Grundwasser möglich, hierfür ist aber ein positives Gutachten eines Privaten Sachverständigen für Wasserwirtschaft und ein Bescheid der Kreisverwaltungsbehörde erforderlich.

Weiterführende Informationen

- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Standorteignung Oberflächennahe Geothermie

- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Erläuterungen zur Standortauskunft

- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Geothermie – Mit Erdwärme heizen und kühlen

- Bayerisches Landesamt für Umwelt: In sieben Schritten zur eigenen Erdwärmeanlage

- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Energieatlas