Altlasten - Unachtsamkeiten aus vergangener Zeit

Verantwortung und Aufgabe der Gegenwart

Bereits in den 80er Jahren machten Altlasten, vor allem als "verseuchte" Brunnen oder Wasserfassungen, Schlagzeilen. Systematische Untersuchungen ergaben in Bayern bisher ca. 3400 aktuelle Grundwasserverunreinigungen unterschiedlicher Herkunft.

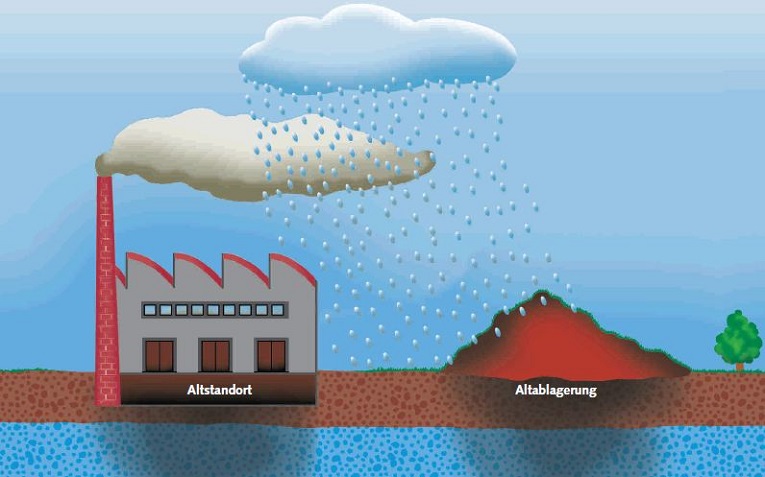

Altlasten findet man einerseits unter ehemalig industriell genutzten Standorten (z.B. Gaswerke, chemische Reinigungen, Tankstelle), andererseits unter Altablagerungen (z.B. einstige Müllkippen). Zusätzlich gibt es sogenannte Rüstungsaltlasten, wie z.B. ehemalige Produktionsstätten für Kampfmittel.

Die potentiellen Gefahren für das Grundwasser sind sehr unterschiedlich. Die Gefahr, die von Altlasten ausgeht, wird u.a. bestimmt durch

- Art, Menge und Eigenschaften der Schadstoffe

- Ausbreitungsmöglichkeiten im Untergrund

- derzeitige Nutzung des Geländes.

Abbildung 1: Schema Altlastenverbreitung

Was ist noch wissenswert?

Ehemaliges Gaswerk

Ein ehemaliger Gaswerksstandort als Gefahrenquelle

Bereits Mitte des letzten Jahrhunderts erbaute man die ersten Gaswerke. Die im Rohgas enthaltenen Verunreinigungen konnten zu Geruchsbelästigungen, Entwicklung giftiger Stickoxide oder zum Verstopfen der Leitungen führen. Deshalb mussten Teerbestandteile und Ammoniakwasser in Abscheidegruben und in "Ammoniak"- bzw. "Benzolwäschern" vom Rohgas abgetrennt werden. Geringe wirtschaftliche Bedeutung und weitgehend unbekannte Gefährlichkeit führten zu einem sorglosen Umgang mit diesen Reststoffen.

So ist es nicht verwunderlich, dass nach jahrzehntelangem Betrieb eines Gaswerkes Boden- und Grundwasserverunreinigungen festgestellt wurden. Diese z.T. toxischen Verunreinigungen haben aufgrund ihrer chemisch-physikalischen Eigenschaften unterschiedliche Ausbreitungsmechanismen. Sie stellen ein hohes Gefährdungspotential für den Untergrund und das Grundwasser dar. In erster Linie sind hier die Hauptbestandteile des Teers (polycyklische aromatische Kohlenwasserstoffe = PAK) zu nennen. Weitere Schadstoffe sind wasserlösliche Phenole, Cyanide und leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (vor allem Benzol). Sie sind z.T. krebserregend und können die an sich geringlöslichen PAK im Grundwasser mobilisieren.

Abbildung 2: Schadstoffausbreitung im Gaswerk

Reinigungsmittel

Grundwasserverunreinigung durch Reinigungsmittel

LHKW - Schadstoffe mit hohem Gefährdungspotential

Wegen ihrer hervorragenden Löseeigenschaften für Fette, Öle, Harze und viele andere Stoffe wurden die "leichtflüchtigen halogenierten Kohlenwasserstoffe" (LHKW) als Reinigungsmittel vor allem in chemischen Reinigungen, metallverarbeitenden Betrieben oder Galvaniken eingesetzt. Häufig verwendete man Tetrachlorethen ("Per") und Trichlorethen ("Tri").

Durch Leckagen, Handhabungsverluste und unsachgemäßen Umgang gelangten Schadstoffe in Boden und Grundwasser. Begünstigt wurden die Verunreinigungen durch die geringe Viskosität und die Oberflächenspannung der LHKW. Diese Eigenschaften bewirkten einerseits die gute Reinigungsleistung, andererseits durchdrangen sie dadurch sogar Betonböden und gelangten so in den Untergrund.

-

LHKW sind:

- z.T. giftig und krebserregend

- im Untergrund äußerst mobil

- wasserlöslich und leichtflüchtig

- schwerer als Wasser und können deshalb bis zur Sohle des Grundwasserleiters durchsickern, den Grundwasserstauer durchdringen und mehrere Grundwasserstockwerke verunreinigen

Alte Tankstelle

Alte Tankstellen und deren Risiken

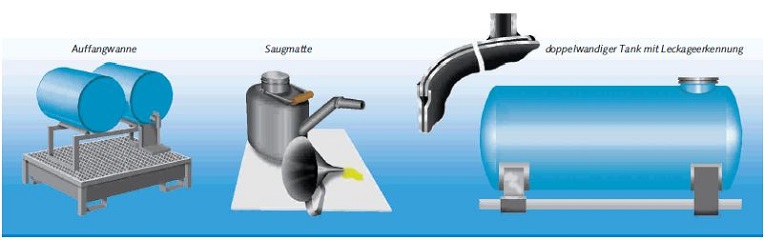

Bereits ab 1920 existierten die ersten Tankstellen in Deutschland. Erst durch die in den Jahren 1966 bis 1970 eingeführten wasserrechtlichen Bestimmungen wurden Anforderungen zum Schutz des Grund- und Oberflächenwassers gestellt z.B.

- doppelwandige Lagerbehälter

- Leckageerkennungsgeräte

- befestigte Abfüllplätze usw.

Durch langjährigen Betrieb entstandene Boden- und Grundwasserverunreinigungen werden meist im Zuge von Umbaumaßnahmen festgestellt. Kraftstoffe gelangten durch Tropfverluste beim Betanken, durch undichte Kraftstoffbehälter, Domschächte, Leitungen oder Fördereinrichtungen in den Untergrund.

Sowohl Dieselkraftstoff als auch Benzin sind wassergefährdende Stoffe. Benzin enthält das krebserregende Benzol. Als Antiklopfmittel wurden in früheren Jahren auch giftige Bleiverbindungen zugesetzt. Diesel enthält neben polycyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen auch Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW).

Alte Müllkippe

Eine alte Müllkippe macht Probleme…

Heute werden schon bei der Standortsuche für eine neue Deponie weitgehende geologische und hydrogeologische Anforderungen gestellt. Aber auch bezüglich der Abdichtungssysteme, der Einbautechnik, der Grundwasserüberwachungsmeßstellen und der Art des abzulagernden Abfalls gelten strenge Maßstäbe.

Früher waren Lebensmittel- und Verbrennungsreste Hauptbestandteile des Abfalls. Im Laufe der Zeit änderte sich jedoch seine Zusammensetzung. Gewerbe und Industrie lieferten gefährlichere Bestandteile.

Noch in den sechziger Jahren wurde der Müll in Kiesgruben oder Geländemulden, meist ohne Untergrundabdichtung, abgelagert. Durch eingedrungenes Niederschlagswasser wurden Schadstoffe ausgewaschen und ins Grundwasser verfrachtet. Im schlimmsten Fall lag der Deponiefuß direkt im Grundwasser.

Abbildung 4: Schadstoffausbreitung auf der alten Müllkippe

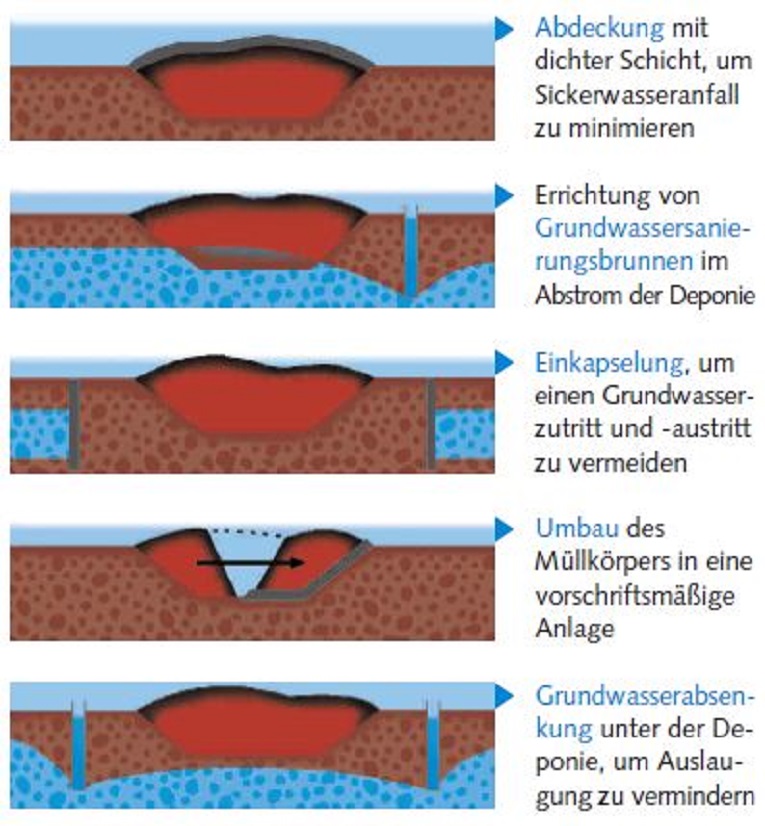

Die Sanierung von Müllkippen unterscheidet sich nach Schadstoffen und örtlichen Randbedingungen. Meist kommen Kombinationen von Sanierungsmethoden zum Einsatz.

Bei der Erkundung und der Sanierung dieser stillgelegten gemeindeeigenen Hausmülldeponien unterstützt die Gesellschaft zur Altlastensanierung (GAB) in Bayern die kreisangehörigen Gemeinden finanziell, soweit die Förderbedingungen erfüllt werden.

Die Gemeinden müssen hierbei lediglich einen Eigenanteil übernehmen. Dieser beträgt je Hausmülldeponie 1,5 % der Umlagegrundlagen der antragstellenden Gemeinde, jedoch mindestens 20.000 Euro und höchstens 200.000 Euro.

Altlasten-Sanierung

Maßnahmen zur Altlasten-Sanierung

Bei der Sanierung von Untergrundverunreinigungen unterscheidet man grundsätzlich zwischen Sicherungsmaßnahmen (d.h. Unterbindung der Emissionswege einer Altlast) und Dekontaminationsmaßnahmen (d.h. Beseitigung der Schadstoffe). Entsprechend den jeweiligen Randbedingungen, wie

- Art der Schadstoffe,

- Untergrundverhältnisse,

- Grundwassersituation,

- Grundstücksnutzung (z.B. Spielplatz, Wohnbebauung usw.),

wird ein Sanierungskonzept erarbeitet.

Abbildung 6: Sanierungsvarianten

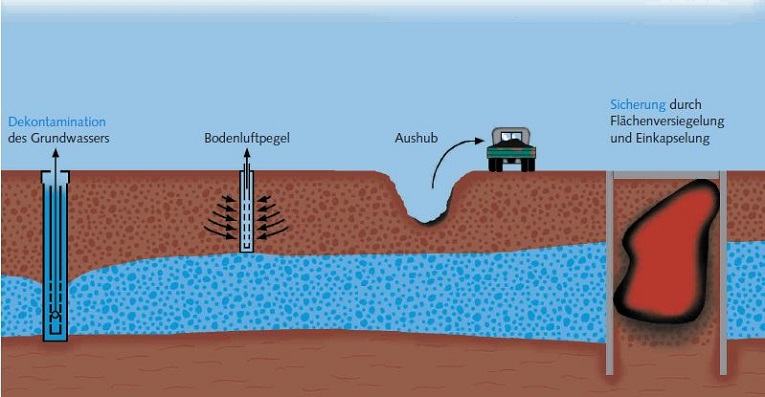

Ein günstiges Verfahren für die Entfernung von leichtflüchtigen Schadstoffen (z.B. LHKW) ist die Absaugung von belasteter Bodenluft über Bodenluftpegel mit anschließender Reinigung.

Zur Entfernung von gelösten Schadstoffen wird das Grundwasser abgepumpt und gereinigt (z.B. über Aktivkohle).

Schwerflüchtige oder nahezu wasserunlösliche Stoffe, wie PAKs, Dieselkraftstoff oder Heizöl sind meist an die oberen Bodenschichten gebunden. Sie werden i.d.R. über Bodenaustausch mit anschließender Aufbereitung saniert.

Neben den genannten Sanierungsvarianten sind noch eine Vielzahl von Spezialverfahren anwendbar.

Vorsorge für die Zukunft

Sicherer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Vorsorge für die Zukunft

Zur Vermeidung von Untergrundverunreinigungen gelten heute hohe Sicherheitsanforderungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. So werden zum Erkennen von Leckagen und Auffangen von evtl. austretenden Stoffen z.B. doppelwandige Lagerbehälter und Rohrleitungen mit Leckageerkennung und Auffangwannen verwendet.

Auch "Unachtsamkeiten" im täglichen Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, wie "Öl-tropfende" Kraftfahrzeuge, wild "entsorgte" Autobatterien oder gar Ölwechsel auf unbefestigten Bodenflächen, können zu erheblichen Belastungen führen.

Abbildung 7: Sicherungsmaßnahmen bei wassergefährdenden Stoffen

-

Jeder kann mit seinem Verhalten dazu beitragen, Boden- und Grundwasserverunreinigungen zu verhindern!