Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim

Das Wasser im Freilandmuseum

Das Wasser ist im Fränkischen Freilandmuseum ein wesentliches Gestaltungselement, denn zu einer fränkischen Dorflandschaft gehören Bäche, Weiher und Mühlen.

Die naturnah angelegten Bäche mit ihren Aufweitungen, Ufersicherungen und Sohlschwellen, die wasserbaulichen Anlagen (Mühlen, Wasserräder, hydraulische Widder, Brücken, Wehre usw.) und der standortgerechte Uferbewuchs erwecken den Eindruck einer natürlich gewachsenen, historischen Kulturlandschaft.

Die Ausführung der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen erfolgte unter der Bauleitung des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach zwischen 1979 und 1984. Seitdem wurden regelmäßig Ergänzungen vorgenommen. Ziel des Lehrpfades ist, den jetzigen und vor allem den früheren Wasserbau zu erläutern.

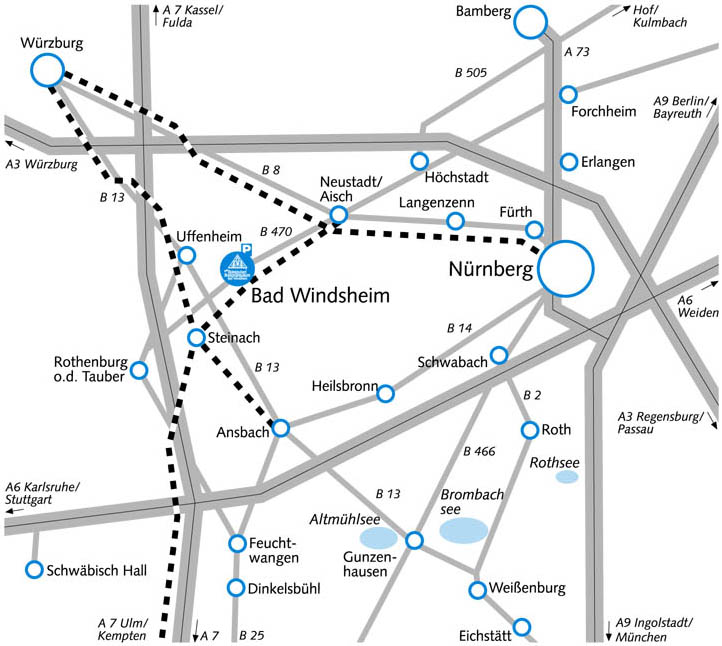

Das Fränkische Freilandmuseum ist südlich von Bad Windsheim gelegen und über die B470 zu erreichen. Parkmöglichkeiten bestehen direkt beim Museum.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise entnehmen Sie bitte der Homepage des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim.

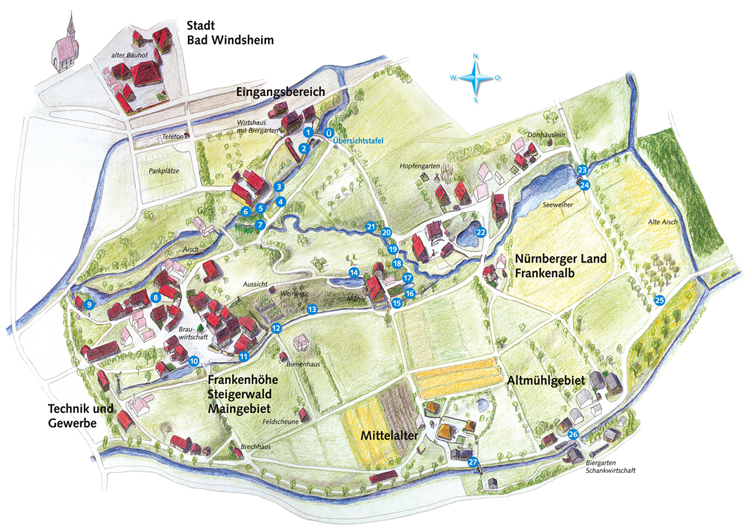

Die Stationen des Lehrpfades

1. Doppelbogenbrücke aus Unteraltenbernheim

Am ursprünglichen Standort über die Zenn war die Brücke der heutigen Verkehrsbelastung nicht mehr gewachsen. Sie wurde 1981 abgebrochen und originalgetreu mit den selben Steinen wieder aufgebaut. Sie bildet die Hauptzufahrt zum Museumsgelände. Ihre Tragfähigkeit wurde deshalb auf 60 t ausgelegt.

2. Holzabsturz

Sohlenstufen werden hauptsächlich errichtet,

- um die Gewässersohle zu stabilisieren

- um Erosionsschäden im Gewässer zu verhindern

- um die Wassertiefe im Oberwasser zu erhöhen oder zu sichern

3. und 12. Furt

Eine Furt stellt die einfachste Art der Gewässerüberquerung für Mensch, Tier oder Fahrzeuge dar. Sie wird an vorhandenen Untiefen und Flachstellen angelegt und ist meist an Übergangsstellen zwischen gegenläufigen Flussbögen zu finden.

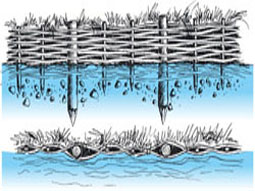

4. Ufersicherung durch Flechtwerk

Biegsame Ruten aus Weiden oder sonstiges Laubholzreisig werden entlang der Uferlinie um Pfähle geflochten. Lebendes Flechtwerk besteht aus frischen Weidenruten. Es bildet auf Dauer einen dichten Pflanzenbewuchs an der Uferböschung. Zur Freihaltung des Abflussquerschnittes ist ein ständiger Rückschnitt erforderlich. Flechtwerk aus nicht ausschlagfähigem Material eignet sich nur für Bäche mit geringer Wassertiefe und für eine begrenzte Zeit.

5. Ufersicherung durch Gehölzpflanzung

Gehölzpflanzungen haben einen hohen ökologischen Wert für das Gewässer. Gehölze sichern das Ufer zwischen der Wasserwechselzone und der Böschungsoberkante. Durch die dichte Wurzelbildung insbesondere der Erlen wird das Ufer auch in der Unterwasserzone wirksam geschützt. Die Lebensdauer der Wurzeln kann durch besondere Pflegemaßnahmen (z.B. "auf den Stock setzen") über das natürliche Baumalter hinaus verlängert werden.

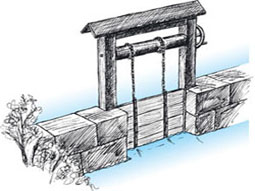

6. Schützenwehr

Schützen mit senkrechten Verschlusstafeln gehören zu den einfachsten Formen der beweglichen Wehre. Im Gegensatz zu den festen Wehren können sie den verfügbaren Ablussquerschnitt bei Hochwasser vergrößern. Eine Beeinflussung des Stauwasserspiegels ist ebenfalls möglich. Die hier gezeigte Schütze stand früher am Schweinebach zwischen Birkenfeld und Neustadt an der Aisch. Mit dem Schützenwehr wird der Abfluss der Aisch im Museumsgelände gesteuert.

7. Bogenbrücke

Das Vorbild für diese Brücke stand früher an der Marktmühle Ipsheim. Anhand der alten Triebwerksunterlagen konnte die Form der Brücke und des Geländers rekonstruiert und nachgebaut werden.

8. Sohlrampe

Aus heutiger Sicht stellen Sohlrampen in lockerer Bauweise sehr einfache und kostengünstige Bauwerke dar, die auch den ökologischen Anforderungen nach Durchgängigkeit und Strukturvielfalt gerecht werden. Für höhere Anforderungen kann auch die hier gezeigte Bauweise mit gesetzten Steinen zur Ausführung kommen. In den meisten Fällen ist ein Verlegen der Steine in Beton nicht erforderlich. Unbedingt zu vermeiden ist jedoch ein vollflächiges Verfugen.

9. Ölmühle mit Mühlenwehr

Die charakteristische Mühle Frankens wurde durch Wasserkraft angetrieben. Es kamen Wasserräder unterschiedlicher Typologie entsprechend den örtlichen Gefälleverhältnissen und der vorhandenen Triebwassermengen zum Einsatz. Die beiden unterschlächtigen Wasserräder der Ölmühle sind sogenannte Stelzenräder. Diese werden aus nur einem Kranz gebildet, auf dem Schaufeln (Stelzen) befestigt sind. Die Räder haben einen Durchmesser von 5,50 m bei einer Fallhöhe von 1,60 m. Anhand alter Triebwerkspläne wurde das ehemalige Wehr der Mühle in Oberkemmathen an der Sulzach originalgetreu nachgebildet.

10. Weed

Die Weed (Wett, Wät, Wätte) war in den fränkischen Dörfern sehr häufig verbreitet. Sie ist ein künstlich angelegter Tümpel oder Teich, oft auch ein befestigtes oder ausgemauertes Wasserbecken mit begehbaren Rampen. Die Weed (von "waten" ) wurde hauptsächlich als Pferdeschwemme und als Viehtränke genutzt. Sie diente aber auch als Feuerlöschteich. Deshalb war die Weed immer an zentraler Stelle im Dorf gelegen und selbst im trockenen Sommer nie ohne Wasser.

11. Rinne

In Ortschaften oder neben Wegen wurden Gewässer ohne nennenswerten Hochwasserabfluss oftmals in offene, gemauerte Rinnen gebettet. Um deren Überquerung zu erleichtern bedeckte man die Rinne an kreuzenden Wegen mit Holzbohlen oder Steinen.

12. Furt (siehe 3.)

13. Schaftränke

Hier wurde ein Graben mit einer abgeflachten, befestigten Böschung mit einer kleinen Stauschwelle versehen. Die Tiere können vom so angestauten, frischen Wasser trinken.

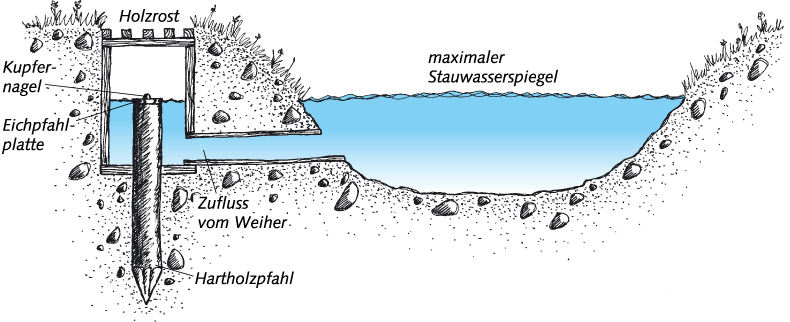

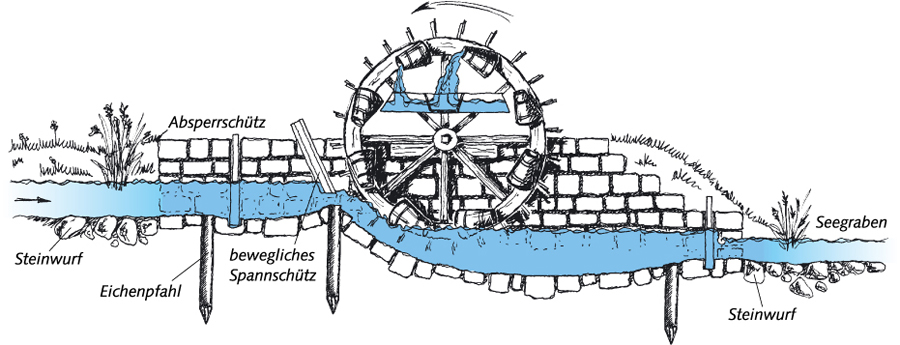

14. Mühlenweiher mit Eichpfahl

An den fränkischen Mühlen erfolgte die Wasserzuleitung meist über einen aufgesattelten, künstlich angelegten Mühlkanal. Bei geringem Wasserdargebot wurde der Zufluss in einem Mühlenweiher gespeichert und bei Erreichen der Stauhöhe "abgearbeitet". Der sich so ergebende Schwallbetrieb durfte die Ober- und Unterlieger nicht beeinträchtigen. Im Regelfall wurde am Weiher die zulässige Stauhöhe in Abstimmung mit den Oberliegern festgelegt. Diese achteten darauf, dass kein Überstau stattfand. Als augenfälliges Kennzeichen wurde ein Eichpfahl gesetzt, der einsehbar und frei zugänglich sein sollte und so eine Kontrolle ermöglichte.

15. Bogenbrücke Unterschlauersbach

Die Brücke wurde 1983 Stein für Stein abgetragen und als wichtiger Bestandteil der Hofraumgestaltung wieder in gleicher Lage zu Mühle und Mühlbach errichtet. als Steinmaterial wurde Burgsandstein verwendet. Die Tragfähigkeit der Brücke beruht auf der Gewölbewirkung des Bogenmauerwerkes.

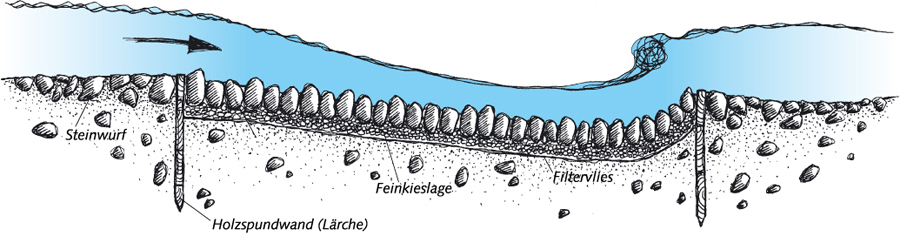

16. Ufersicherung durch Stangenverbau

Entlang der Uferlinie werden Längsstangen meist aus Nadelholz übereinanderliegend eingebaut und hinterfüllt. Der so entstandene Stangenverbau schützt den Böschungsfuß und das Ufer. Da der Verbau leicht hinterspült wird, sollte er möglichst mit einer rückwärtigen Bepflanzung kombiniert werden. Das Beispiel zeigt hier einen "aufgesattelten", künstlich angelegten Mühlkanal.

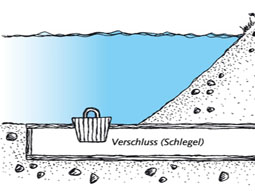

17. Schlegel

Der Schlegel diente früher häufig als Absperr- und Ablassvorrichtung einfacher Art für Fischweiher. Er besteht lediglich aus einer meist hölzernen Ablaufleitung und einem ziehbaren Verschlusszapfen. Der hier eingebaute Schlegel stammt aus einem alten Weiher, dessen Ablassvorrichtung durch einen Mönch ersetzt wurde.

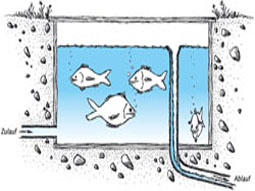

18. Fischkasten

Der Fischkasten stellt eine einfache Art der Fischhälterung auf kleinem Raum dar. Wichtig ist ein regelmäßiger Wasserdurchfluss. Deshalb ist er oft an den Ufern von Fließgewässern zu finden. Die Fische sollen nur zeitlich begrenzt im Fischkasten untergebracht werden.

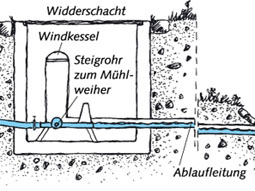

19. Hydraulischer Widder

Der hydraulische Widder ist eine Art selbsttätige Wasserpumpe, die ohne fremde Energiezufuhr Wasser in große Höhen fördert. Der Antrieb erfolgt unter Ausnutzung der kinetischen Energie des vom Seebach zufließenden Triebwassers. Eine genauere Beschreibung der Anlage befindet sich am Widderschacht.

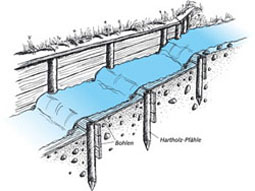

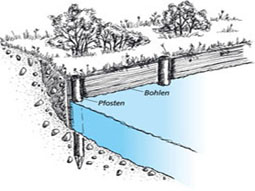

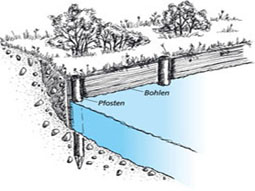

20. Ufersicherung durch Bohlenbeschlag

Beim sogenannten Bohlenbeschlag (Nürnberger Verbau) werden zur Ufer- und Böschungssicherung waagerecht übereinanderliegende Bohlen verwendet. Senkrechte Pfähle dienen der Abstützung. Dieser Uferverbau ist für mittelgroße Gewässer und Weiher geeignet.

21. Seebach

Am Beispiel des Seebachs wurde versucht, ein für Mittelfranken typisches Kleingewässer in naturnaher Weise zu gestalten. Der Bachlauf wird geprägt von unterschiedlichen Sohlbreiten und Böschungsneigungen, ungleichmäßigen Wassertiefen mit Kolken, Gumpen und verkrauteten Flachstrecken.

22. Dorfweiher mit Mönch

Die meisten Weiher werden über eine Zulaufleitung gespeist, die nur zur Füllung benutzt wird. Wenn der Weiher bis zum festgelegten Stauwasserspiegel "bespannt" (angestaut) ist, wird der weitere Zufluss über einen Umlaufgraben geleitet (sogenannter "Umlaufweiher"). Zur Stauhaltung und Entleerung kommen heute meist Teichmönche zum Einsatz. Sie haben die früher verwendeten Schlegel abgelöst.

23. Seeweiher mit Stauschütz

Der Seebach wurde an geeigneter Stelle vertieft und aufgeweitet und durch eine Stauvorrichtung aufgestaut. Der dadurch entstandene Seeweiher ist ein sogenannter "Durchlaufweiher". Derartige Weiher haben zum besseren Ausgleich von Schwankungen des Zulaufs und der Wasserbeschaffenheit eine große Wasserfläche und ein großes Volumen. Kleinere Anlagen eignen sich bei ausreichendem Sauerstoffgehalt als Forellenteiche.

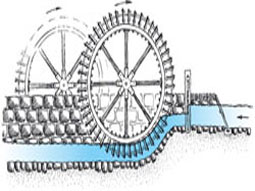

24. Wasserschöpfrad

Wasserschöpfräder haben in Franken eine lange Tradition. Im Regnitztal standen einst 250 solcher Anlagen. Heute sind nur noch wenige davon vorhanden. Schöpfräder dienten in erster Linie der Wasserförderung, um die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen zu bewässern. Die Wasserverteilung erfolgte über Gräben und hölzerne Rinnen, die sich oft kilometerweit ins angrenzende Vorland erstreckten. Das Schöpfrad im Museum hat einen Durchmesser von 3 m und eine Breite von 2,50 m. Es ist mit 20 Kümpfen (Schöpfgefäßen) bestückt. Das Wasserrad wurde nach Vorbildern an der Regnitz gebaut. Wegen der geringen verfügbaren Wasserführung mussten die Abmessungen reduziert werden.

25. Alte Aischbrücke

Diese alte Rundbogenbrücke war als einziges Bauwerk bereits im Museumsgelände vorhanden. Ihr Baujahr ist nicht bekannt. Als Baumaterial wurde Sandstein verwendet.

26. Doppelbogenbrücke "Schlößlmühle"

Das Vorbild für diese Brücke befand sich im Landkreis Eichstätt an der Schlößlmühle, einem Triebwerk im Tal der Anlauter bei Enkering. Die Brücke wurde im Jahr 1983 aus Jurakalkstein nachgebaut. Dabei wurden die Steinformate originalgetreu übernommen.

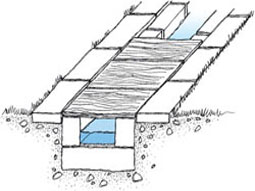

27. Holzsteg über den Flutkanal

An Bächen und kleinen Flüssen waren Holzstege früher sehr verbreitet. Auf Grund der kurzen Lebensdauer sind jedoch nur wenige historische Bauwerke erhalten. Das Vorbild für diesen überdachten Holzsteg über den Aisch-Flutkanal steht an der Schmelzmühle im Taubertal bei Rothenburg o.d. Tauber.

Begleitbroschüre zum Lehrpfad im Freilandmuseum Bad Windsheim